«Человек мог все!»: как Григорий Буров открыл новую сторону жизни коми

БНК 28.09.2025

За 10 лет работы в республике археолог открыл десятки памятников разных эпох, в том числе Висские торфяники. Там он нашел ценнейшие для истории редкие артефакты из растительных материалов. Среди них — древнейшая в мире лыжа. Археолог Надежда Волокитина, представившая 23 сентября книгу о Григории Бурове, рассказала БНК, как его открытия повлияли на представления о коми истории.

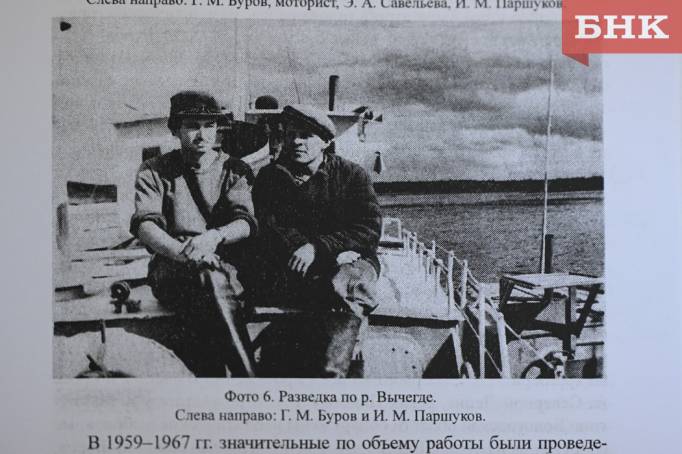

В республику Григорий Буров попал в 1957 году. За спиной у него были учеба в Киевском университете, небольшие студенческие исследования, год работы в дагестанской экспедиции и, на чем сделала акцент Надежда Волокитина, лыжные походы на Урал. То есть он уже был готов к северным условиям.

— Как профессиональный археолог Буров сложился в Коми, — заявила Надежда Волокитина. — Видимо, по каким-то каналам передали информацию, что есть молодой, горячий специалист. Вот его и пригласили.

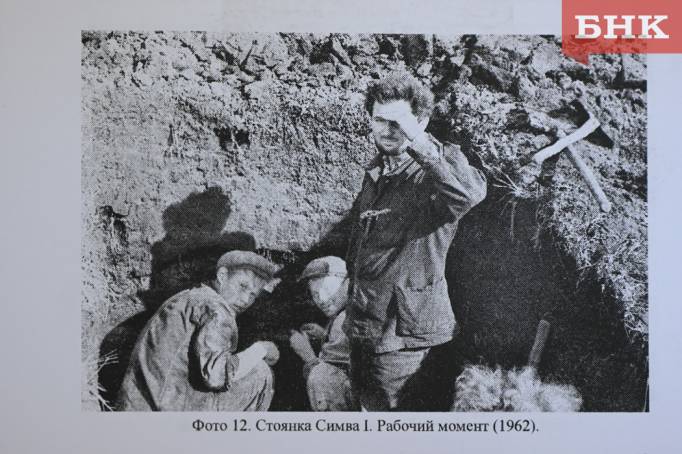

На тот момент республика представляла собой «белое пятно» на археологической карте России, так как систематических исследований на территории не проводилось. С первого полевого сезона Григорий Михайлович «врывается в археологию», открывая десятки памятников всех эпох около озера Синдор: от мезолита до раннего Средневековья.

— Я знакома с его исследованиями со времен работы над диссертацией. Отчеты Бурова и других исследователей — это небо и земля. Он писал понятно, его приятно читать. При этом труды были подробные, все фиксировалось, — заметила собеседница БНК.

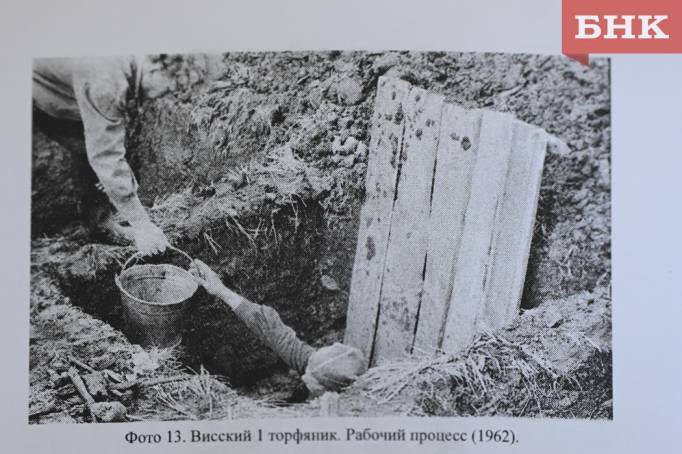

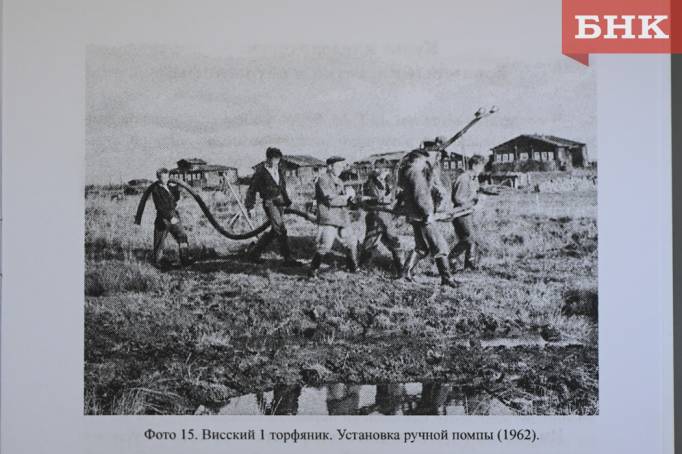

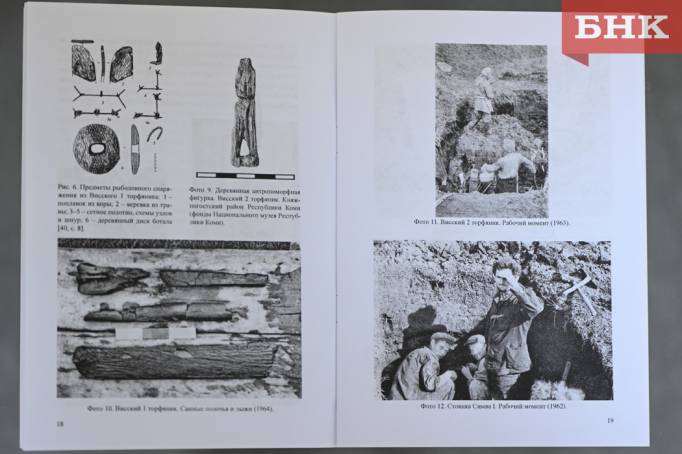

Одним из главных достижений Бурова стала работа с торфяными памятниками в регионе, где могут сохраняться артефакты из растительных материалов. Так, в 1960-м благодаря Григорию Михайловичу в Коми нашли Висский I торфяник. Там обнаружили деревянные изделия эпохи мезолита, довольно редкий археологический материал.

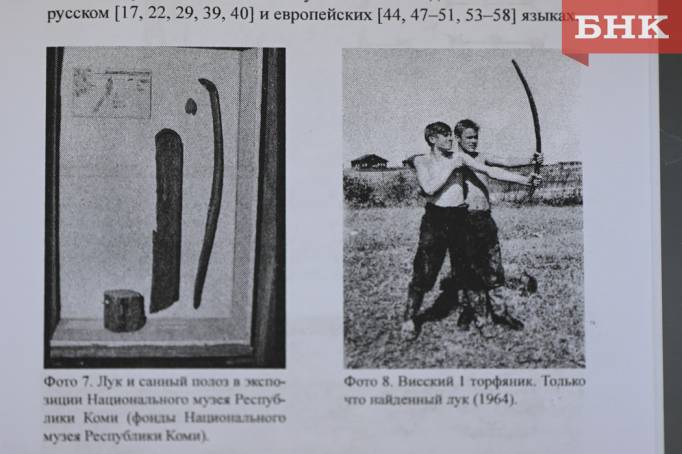

— Это стало открытием международного масштаба, ведь таких памятников не так много. Находки с Висского I торфяника показали другую сторону жизни древнего человека. Когда попадаются только каменные артефакты, вы лишаетесь полноты информации. Одно дело, когда ты предполагаешь по кремневому наконечнику стрелы, что люди использовали лук. Другое — когда видишь, какие были луки, — объяснила Надежда Волокитина. — К слову, нашелся там очень большой лук. Чтобы доказать, что его мог сделать древний человек, Григорий Буров пошел в ближайший лесок, нашел молодую елочку и сам изготовил аналог.

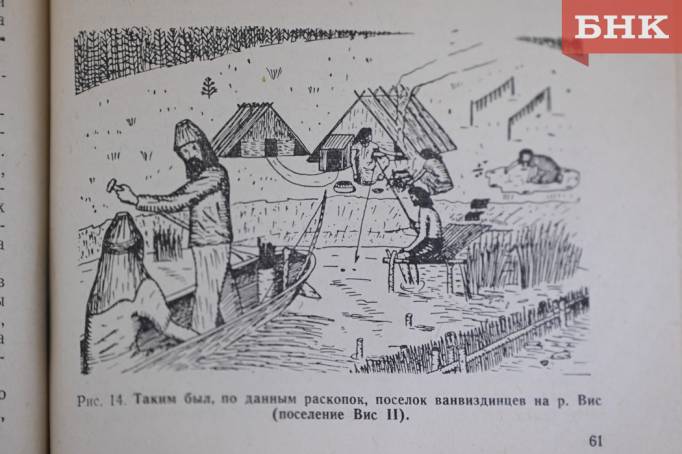

На торфянике нашли луки, древки стрел, части транспортных средств, фрагменты лыж и саней, плотов. Также обнаружили коробочку из бересты, циновку из травы. Всего достали на поверхность более 200 предметов из растительных материалов.

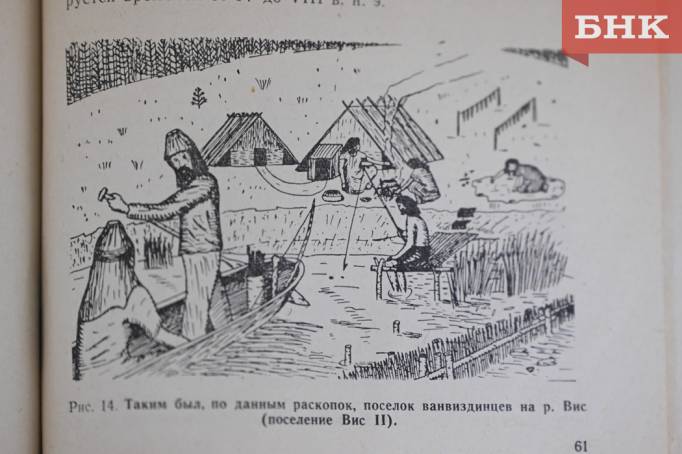

— Рядом располагалось поселение Вис I. Там есть находки разных эпох, в том числе мезолитические. Древние люди организовали стоянку, поскольку, наверно, местная водная система была богата рыбой. И по итогу жители выбрасывали вещи, пришедшие в негодность, в реку или уже начинающее заболачиваться озеро. Такое предположение о появлении торфяного памятника сделал Григорий Буров, — сообщила Надежда Волокитина.

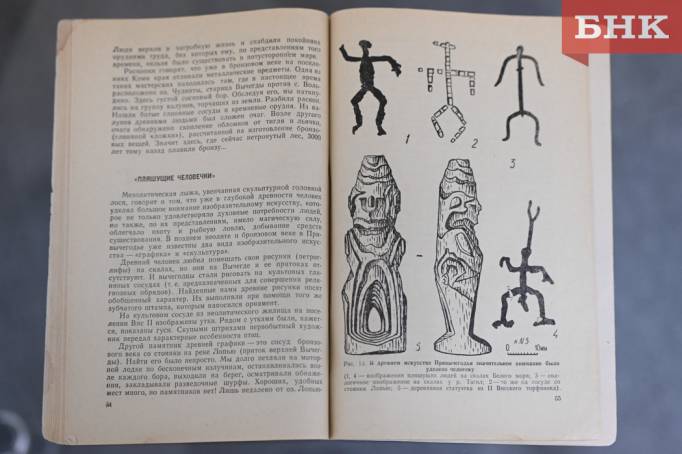

Наиболее известным открытием Григория Бурова стала лыжа с вырезанной антропоморфной скульптурой лося. Она оказалась самой древней из всех найденных в мире. Находка одного из главных способов передвижения в Коми, по словам Надежды Волокитиной, занятно резонирует с одним из главных интересов Григория Михайловича: он был сильно увлечен транспортом.

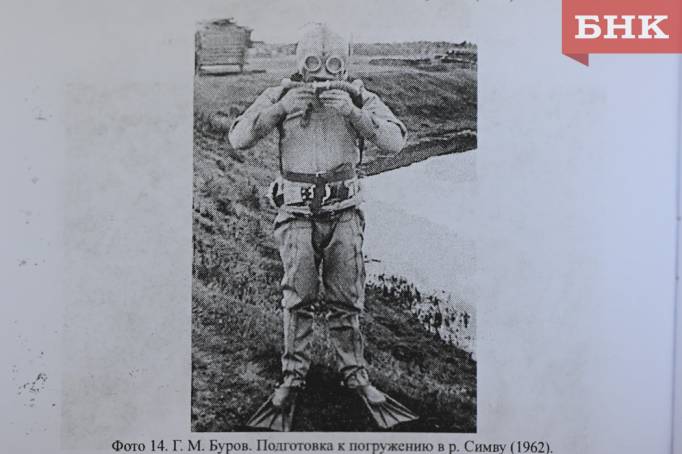

— Он умел ездить на лошади, например, отправлялся на ней в соседнее село для отправки части монографии по почте. Мы знаем, что он умел сплавляться на лодках. Научился погружаться с аквалангом, так как хотел исследовать озеро Синдор под водой. В Ульяновске он приобрел мотоцикл, причем военный. То есть человек мог все! — описала археолог.

Немного позже Буров открыл Висский II торфяник эпохи раннего железного века. Среди находок оказались, например, антропоморфная фигурка, трактуемая как божок, деревянный шарик, остатки заколов, то есть рыбных ловушек с кольями.

— Часть предметов на двух торфяниках были с простыми орнаментами. Ближе к концу своей жизни Григорий Михайлович заинтересовался знаковыми системами. И он трактовал некоторые узоры как изображения воды, — указала археолог.

По воспоминаниям, Григорий Буров был крайне работоспособным человеком, «Профессионалом с большой буквы». Коллеги отзывались о нем как о «южном красавце», отмечая его энергичность. Кроме того, он вместе со своей женой были модниками, заметила Надежда Волокитина.

— По фотографиям мы это тоже видим. Он одевался по последней моде, в повседневности всегда следил за внешним видом: красивое пальто, шляпа, костюм, бабочка. Для него это было важно, — поделилась собеседница БНК.

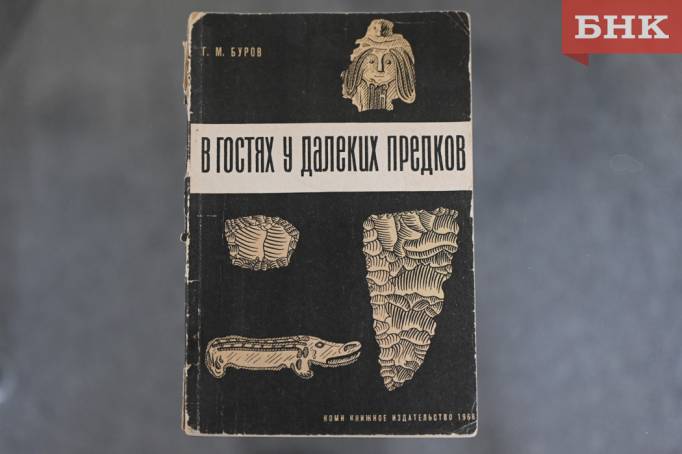

Большое внимание Буров уделял популяризации археологии. Он публиковал научно-популярные статьи, причем не только в специализированных журналах: в «Охотнике и рыболове» появилась его статья о древних способах добычи рыбы. В 1968 году вышла его научно-популярная книга «В гостях у далеких предков». Ее, по мнению Надежды Волокитиной, можно читать и детям, и взрослым: «Не всем дано так хорошо писать об археологии».

— В здании Коми филиала Академии наук был кабинет с находками археологов. И Григорий Буров проводил там экскурсии для школьников, рассказывал о своих исследований. Он наладил связь с местным сообществом, которое интересовалось древностями, чтобы узнавать, что где находится. Так что ему постоянно писали, мол, приезжайте, у нас что-то такое нашлось. У него даже на раскопках работали школьники, конечно, он и им рассказывал о находках, — рассказала археолог.

Из Коми Григорий Буров уехал в 1968 году, так как в других регионах открывались перспективы для карьерного роста. Сначала он отправился в Ульяновск, где подготовил рукописный свод всех археологических памятников в области. После — в Симферополь, где плотно занялся преподаванием и систематизировал знания о прошлом полуострова в «Энциклопедии крымских древностей». Скончался Григорий Михайлович в 2013 году, причем работу он не заканчивал до конца своей жизни: последняя работа вышла в 2012-м.

— Он не просто находил новые памятники в Коми. Григорий Буров выстроил периодизацию нашей древнейшей истории. До него и Вячеслава Канивца, с которым Григорий Михайлович работал в одно время, историю нашего края начинали с письменных источников, это Средневековье. А тут, благодаря работе археолога, открываются тысячелетия, — рассказала Надежда Волокитина.

По словам Надежды Волокитиной, материал на торфяных памятниках находится глубоко, поэтому понять, где копать, непросто. Но ученый в регионе отработал методику поиска таких объектов с учетом заболачивание территории, движение рек и местонахождения палеорусел. Действенность технологии позже Григорий Буров доказал уже на других территориях, также открыв там торфяные памятники.

— Он постоянно возвращался к здешним материалам. Все, что здесь накопал, он не бросил, занимался этим в Ульяновске, Симферополе. Докторскую диссертацию он защищал уже не в Коми, но по нашим материалам. Фактически десятилетие, которое он провел в Коми, определило весь его научный путь, — указала Надежда Волокитина. — Я в восхищении от таких трудолюбивых людей! За короткие 10 лет сделал столько, сколько некоторые за 50 не успевают.

«Человек мог все!»: как Григорий Буров открыл новую сторону жизни коми

«Человек мог все!»: как Григорий Буров открыл новую сторону жизни коми